近日,吉利汽车透露将于今年内,全球首发两款搭载全新一代“超醇电混”技术的全新产品,轿车和SUV各一款。

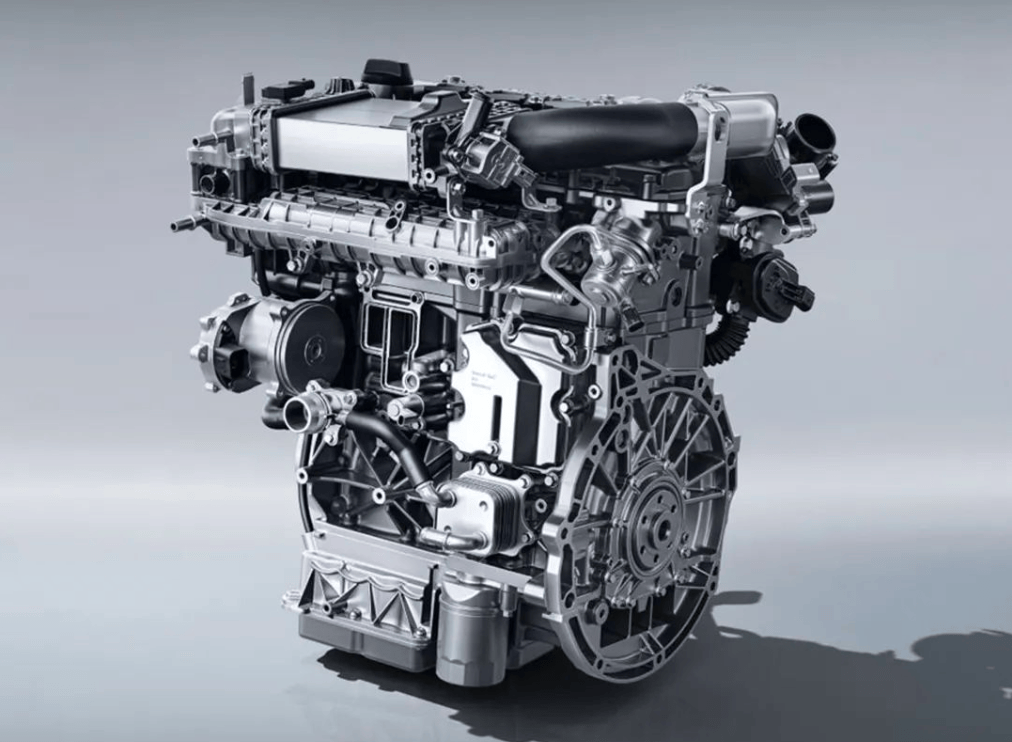

据悉,新车可实现甲醇和汽油两种燃料在同一燃料箱内以灵活配比混合,并采用全球首创的甲醇发动机、超低温冷启动技术,突破性地实现甲醇燃料在零下40℃低温下的启动,发动机热效率也达到48.15%,刷新行业纪录。

李书福在央视财经微对话节目中表示,同一辆汽车,可醇、可电、可油,这个技术是吉利数十年来的科研结晶。

可以说,从环保角度而言,甲醇燃烧排放的二氧化碳和颗粒物是低于传统燃油车的,如果结合了绿色甲醛,即生物质或可再生能源合成甲醛,其碳排放量可接近纯电车,这或许能为碳中和目标提供了新的路径。

但是对市场来说,无论是“三混”的概念还是消费者的态度,似乎仍存在隐忧。

01

每公里不到三毛钱的诱惑

提到新能源车,大家会默认为以电池为动力的车型。实际上,只要是排放低、可再生的能源形式,都可以叫做新能源,而电是最易接触和实践的形式,这也是为什么市场99%的新能源车都是电车。近年来,汽车行业也一直在期待和研究更多新能源加入,如氢能源。

早在2005年,吉利就开始了对甲醇汽车的研究。如今,苦心十余年的甲醇汽车入局,并称“今年会正式落地量产售卖”,终于给市场溅起了一点涟漪。

吉利这款可油、可电、可醇的“三混车”,实际上是把其中的油箱结构改造为油醇两用,既可以用纯电行驶,也可以通过油和醇为期充电。

当前在哈尔滨开展的亚冬会上,共投入了350辆甲醇汽车,这些汽车全部来自吉利。

据悉,在满燃料状态下,三混车的续航能力可达600公里,平均每公里的用车成本不到3毛钱;甲醇的加注口还采用了自密封技术,当加注口盖打开时,不会有甲醇蒸汽外溢,也不会对人体健康造成影响。

甲醇燃料由煤、天然气或生物质制成,其一直被认为是燃油的优质替代品,因为性质稳定排放量低,且国内煤炭储备量丰富,甚至可以无缝连接加油站。

由于甲醇产能分布与我国煤炭的地域分布有着较强的关联性,所以目前甲醇汽车的推广只限于山西、陕西、贵州、甘肃等煤炭资源条件较好的区域。

据媒体报道,以甲醇汽车推广发展比较好的贵州省为例,资料显示,目前贵州省已建立较为完善的甲醇汽车生产、销售、服务体系和甲醇燃料输配送供应保障体系,出台了一系列鼓励措施,保障甲醇汽车运行的制度体系和管理机制逐步形成。

02

技术野望与现实拷问

尽管超醇电混技术的前景十分广阔,也有令人无法拒绝的优势,但其商业化道路仍面临多重考验。

众所周知,甲醇具有腐蚀性,对发动机材料和密封性要求更高,早年间尚未普及甲醇汽车的原因之一也在于此。若低温区域的车主长期使用甲醇汽车,其发动机等可靠性尚未确定,对车辆的耐久性也有担忧。

尽管吉利称技术已突破,但普通消费者对甲醇燃料的安全性认知尚且不足,长期使用后的维护成本也有可能高于传统燃油车。

当前国内甲醇加注站覆盖率极低,车主可能陷入“有车无站”的困境,尽管甲醇可以无缝连接加油站,我们一夜之间就能看到各地的加油站都拥有甲醇的添加器,但C端市场接受度仍将受限。

甲醇虽然价格低廉,但其能量密度仅为汽油的47%,实际使用中可能导致续航缩水或频繁补能,从而增加车主的时间成本,吉利虽未公布具体的能耗数据,但三混模式下,燃料切换的效率仍需验证。

从环保效益上来说,甲醇燃料的环保优势依赖于“绿色甲醇”的大规模生产,而现阶段甲醇主要产自煤化工,若供应链无法转向低碳路径,实际减排效果恐不及预期。

吉利的野心不小,但其成功与否,政策支持、生态协同与消费者这三方,缺一不可。

如果甲醇燃料能够实现绿色甲醇规模化生产,成为混动市场的重要补充,“三混汽车”的发展或许会很顺畅,但是如果仅停留在“实验室优势”,则可能陷入“叫好不叫座”的尴尬局面。

03

消费者能否买账

自新能源汽车问世以来,消费者的“油电之争”从未歇息,“甲醇汽车”问世,或许有可能改变纷争的态势,也许会对油车销量造成冲击。

部分对清洁能源和环保意识看重的消费者认为,甲醇作为清洁燃料能够减少碳排放,如果技术成熟,他们愿意尝试这样的新路线;对看重成本的消费者来说,“可油可醇”比纯电车更适合长途出行,且甲醇价格低廉,更能降低用车成本,愿意尝试的可能性也偏高。

也有谨慎的消费者认为,目前仍需要政策支持,比如“三混车”是否能享受新能源牌照、免税等政策红利,更能希望车企和首批车型可以披露更多的能耗、故障率等数据;也有消费者认为,当前甲醇原料仍依赖煤化工,其全生命周期碳排放可能高于纯电车,对其“环保程度”持观望态度。

早年甲醇汽车因腐蚀性和基建不足等原因退出市场,其历史遗留问题是否真正得到了有效解决,还要看后期吉利能否给出真实有效的测试数据给予回应,或许可以逐步扭转市场的观望态势。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号