中国新能源产业正经历着前所未有的辉煌时刻:光伏组件产量占全球八成,新能源汽车销量连续八年全球第一,动力电池企业包揽全球市场份额前六。在这场能源革命浪潮中,中国企业似乎已经抢占了制高点。但在这片光鲜的帷幕背后,一场关乎生死存亡的突围战正悄然上演。当全球能源版图重构进入深水区,技术壁垒、产能陷阱、地缘政治等多重危机正将中国新能源产业推向新的十字路口。

01 技术革命浪潮下的暗礁密布

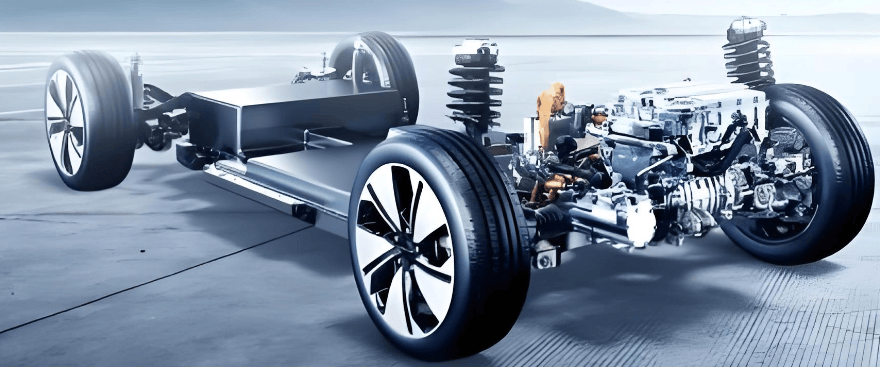

在动力电池领域,中国企业的产能扩张速度令人瞠目。宁德时代宜宾工厂的玻璃幕墙上,机械臂以每分钟完成12个电芯焊接的速度创造着工业奇迹。但在这座超级工厂的实验室里,工程师们正在为固态电池的界面阻抗问题夜以继日地攻关。数据显示,中国企业在锂电池领域申请的专利数量是日本的1.8倍,但涉及基础材料与核心工艺的专利占比不足30%。这种"应用创新强,基础创新弱"的格局,正在为未来的技术迭代埋下隐忧。

光伏产业的困境更具典型性。当182mm硅片还在产线上流转时,隆基绿能实验室里的210mm异质结电池转换效率已经突破26.5%。这种代际更替的加速,使得价值数百亿的PERC产线面临提前退役的风险。更令人警惕的是,中国光伏企业每年投入的研发费用中,75%集中在工艺改进环节,对钙钛矿等颠覆性技术的投入严重不足。这种创新路径依赖,正在将行业推向"温水煮青蛙"的险境。

在氢能赛道,现实与理想的割裂更加明显。各地规划的氢能产业园已超过50个,但核心的质子交换膜仍依赖进口。某头部企业的生产车间里,价值千万的燃料电池堆组装线上,关键部件的国产化率不足40%。这种"高端产业低端化"的魔咒,正在新能源领域悄然重演。

02 产能扩张背后的囚徒困境

新能源汽车产业的产能竞赛已进入白热化阶段。2023年备案的新能源汽车项目规划产能达2000万辆,是当年实际销量的3倍。这种疯狂的产能军备竞赛背后,是地方政府土地财政与车企市值管理的双重驱动。某中部城市为引进新能源项目,给出了"零地价+税收返还+代建厂房"的超常规政策。

光伏产业的过剩危机更具戏剧性。当某龙头企业在内蒙古的硅料基地投产时,硅料价格已从300元/kg暴跌至60元/kg。更值得警惕的是,全球光伏组件库存周期已延长至8个月,而新建产能仍在以每年30%的速度增长。这种"扩产-降价-再扩产"的“死亡”螺旋,正在重蹈当年多晶硅产业崩盘的覆辙。

一些地方在这场竞赛中扮演着矛盾角色。在一些地域的的光伏扶持政策中,"产能规模"仍是核心考核指标,导致企业不得不将有限的资源投向产能建设而非技术研发。这种矛盾的的激励机制,正在制造新的产业泡沫。

03 全球化变局中的战略突围

技术封锁的达摩克利斯之剑已然落下。美国通胀削减法案将中国动力电池企业排除在补贴名单之外,欧盟碳边境调节机制即将对新能源汽车出口形成新的壁垒。某动力电池企业为规避贸易风险,不得不在匈牙利投资50亿欧元建厂,这种被迫的全球化正在显著推高企业运营成本。

产业链重构的浪潮中,暗流涌动。当特斯拉宣布4680电池自产计划时,其中国供应商的股价应声下跌15%。这种"去中国化"的趋势正在从政治口号演变为商业现实。更值得警惕的是,印尼的镍矿出口限制政策,已导致国内多家电池企业的原料保障计划陷入被动。

在这场突围战中,中国企业正在探索新的生存法则。宁德时代与福特汽车的"技术授权"模式,比亚迪在巴西建设的全产业链基地,隆基绿能在美国设立的研发中心,这些创新尝试正在重塑全球新能源产业格局。但要想真正突破重围,需要的不仅是商业智慧,更是战略定力。

04结语

站在能源革命的转折点上,中国新能源产业正面临着"成长中的烦恼"。当补贴退潮、技术迭代加速、全球化逆流叠加,这场突围战注定充满荆棘。但历史经验表明,真正伟大的产业变革从来都是在危机中孕育。那些能在产能泡沫中保持技术定力、在贸易壁垒中构建全球网络、在短期利益与长期价值间找到平衡点的企业,终将成为新时代的领航者。这场没有退路的突围,或许正是中国新能源产业走向成熟的必经之路。

文图网络

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号