如果新能源汽车完全取代燃油车,其市场规模将极其庞大,具体潜力和时间线可从以下多个维度分析:

1. 渗透率趋势与当前进展

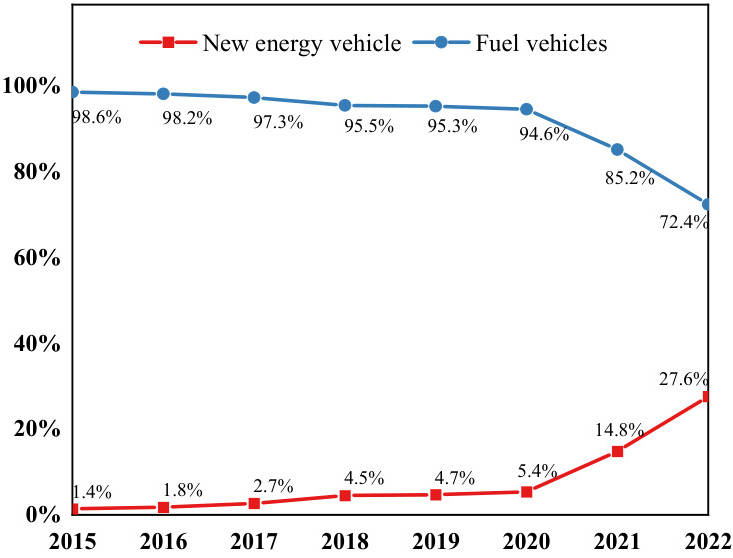

数据支撑:中国新能源汽车渗透率从2015年的1.4%快速攀升至2022年的27.6%,并在2024年4月首次突破50%,7月单月渗透率也超过50%。

2. 市场规模预测

销量与保有量: 中国新能源车销量预计2030年将突破2000万辆,而2023年全球新能源车销量约830万辆,增长空间巨大。 到2050年,全球电动汽车保有量预计占比超过75%,中国市场可能更早实现这一目标。

3. 技术路径与市场分化

插混与纯电的阶段性替代:插电混动(PHEV)因无续航焦虑和成本优势,可能在5-10年内率先取代燃油车;纯电动车(BEV)则需依赖充电设施完善和电池技术进步,预计更长期(10-20年)完成全面替代。 价格区间差异:新能源车在10-15万元和30万元以上市场增长显著,而低价位燃油车(5-15万元)市场萎缩明显,高端燃油车则因消费升级仍有小幅需求。4. 政策与行业动力

政策推动:中国新能源汽车产业发展规划2021-2035明确支持新能源车成为主流,国七排放标准进一步倒逼燃油车转型。全球已有12家头部车企宣布停售燃油车,占全球销量的67.9%。 环保与能源安全:新能源车降低石油依赖、减少碳排放的作用被强化,中国光伏产业成熟也为新能源车提供低成本电力支持。5. 挑战与不确定性

燃油车剩余市场:2022年燃油车销量仍占中国市场的74.36%,售后市场(如维修、配件)短期内仍以燃油车为主。部分偏远地区充电设施不足,混合动力或成为过渡方案。 消费者偏好:尽管新能源车在成本、智能化、驾驶体验上占优,但仍有消费者(尤其是中老年群体)对燃油车有忠诚度。6. 时间线预测

短期(2025-2030年) :中国新能源车渗透率或达60%以上,全球销量可能在2036年超过燃油车。 中长期(2035-2050年) :中国计划2035年基本淘汰传统燃油车,全球范围内加油站或于2050年消失。总结

若完全取代燃油车,新能源车市场规模将覆盖数千万辆年销量和数十万亿经济产值,同时带动电池、充电设施、智能驾驶等产业链发展。但这一过程需克服技术瓶颈(如电池续航)、基础设施不足及区域市场差异,预计在2035-2050年间逐步实现全面替代,中国可能领先全球完成这一转型。

新能源汽车与燃油车的市场渗透率趋势在不同国家和地区的比较是什么?

新能源汽车与燃油车的市场渗透率趋势在不同国家和地区之间存在显著差异。以下是基于我搜索到的资料的详细分析:

中国市场的趋势

渗透率快速增长:中国新能源汽车的市场渗透率近年来快速增长。从2015年的1%到2023年突破50%,中国新能源汽车市场经历了快速扩张。2024年,新能源汽车的渗透率进一步提升,甚至在某些预测中达到了50%以上。 政策推动:中国政府通过一系列政策支持新能源汽车的发展,例如补贴、基础设施建设等,这使得新能源汽车逐渐成为市场主流。比亚迪等国产新能源品牌在这一过程中发挥了重要作用。 市场结构:在中国市场,新能源汽车的渗透率在不同价格段表现不一。低端市场(8万元以下)的新能源汽车渗透率最高,达到80%,而高端市场(471万元以上)的渗透率仅为25.1%。欧洲市场的趋势

渗透率较高:欧洲是燃油车的主要战场,但新能源汽车的渗透率也在快速提升。2023年,欧洲新能源汽车的渗透率已超过20%,其中挪威的渗透率更是高达74%。 市场接受度:欧洲消费者对新能源汽车的接受度较高,尤其是在挪威等国家或地区,新能源汽车已经成为主流选择。这得益于政府的环保政策、税收优惠以及充电基础设施的完善。燃油车的市场表现

全球范围内的挑战:尽管新能源汽车的渗透率在上升,但燃油车仍然占据较大的市场份额。例如,在中国市场,2024年上半年燃油车的市占率仍超过50%。燃油车在高端市场和部分消费者的偏好中仍具有一定的竞争力。 市场韧性:燃油车在某些地区表现出较强的韧性。例如,2024年8月,中国燃油车的销量同比下降28%,但仍然占据较大的市场份额。总结

中国市场:新能源汽车的渗透率快速增长,已超过50%,成为市场主流。政策支持和市场需求是主要驱动力。 欧洲市场:新能源汽车的渗透率也显著提升,尤其在挪威等国家表现突出。环保政策和基础设施建设是关键因素。 燃油车的挑战:尽管面临新能源汽车的竞争,燃油车在全球范围内仍具有一定的市场份额和韧性,特别是在高端市场和部分消费者群体中。未来,随着技术进步和政策调整,新能源汽车的市场渗透率有望继续提升,而燃油车可能逐渐被边缘化。

新能源汽车完全取代燃油车的技术挑战和解决方案有哪些?

新能源汽车完全取代燃油车面临的技术挑战和解决方案可以从以下几个方面进行详细分析:

技术挑战

1. 电池技术的突破

续航里程:目前,新能源汽车的续航里程虽然在不断增长,但与燃油车相比仍有差距。例如,有报道称新能源汽车的续航能力最高可达2000公里,但实际使用中仍存在不足。此外,极端环境下的电池性能稳定性也是一个重要问题。 电池安全性:电池安全是新能源汽车的重要挑战之一。例如,固态电池技术虽然被认为是未来的重要发展方向,但其安全性仍需进一步验证。如果固态电池部分损坏,可能会引发自燃等安全隐患。 充电设施:充电时间过长和充电桩分布不均是当前充电基础设施的主要问题。这不仅影响用户的使用体验,也限制了新能源汽车的普及。2. 电机和电控系统

新能源汽车的核心技术还包括电机技术和电控系统。这些技术需要持续创新以满足消费者对续航、速度和安全性的更高要求。3. 智能化管理

随着新能源汽车的普及,智能化管理系统的需求也在增加。如何实现高效、安全的智能管理是当前需要解决的问题。4. 回收处理技术

电池回收处理技术是新能源汽车产业链中的重要环节。废旧电池的回收和处理不仅关系到环境保护,还可能成为新的污染源。5. 成本效益

新能源汽车在价格和保值率方面与燃油车相比存在劣势。虽然新能源汽车的性价比高,但其高昂的初始购买成本和较低的保值率仍然是消费者需要考虑的因素。解决方案

1. 电池技术的突破

提升能量密度:通过研发高能量密度的电池材料和技术,提高电池的能量密度,从而延长续航里程。 固态电池技术:固态电池被认为是未来电池技术的重要方向。例如,奇瑞汽车宣布将在2026年推出固态电池,即使切掉固态电池的一小部分,车辆仍能正常行驶且不会自燃。 充电技术创新:开发更高效的充电技术和设备,缩短充电时间,并优化充电桩的分布,提高充电便利性。2. 充电基础设施建设

加快充电基础设施的建设,提高充电桩的数量和分布密度,特别是在城市中心和长途旅行路线附近。3. 智能化管理系统的完善

开发更加智能化的管理系统,提高车辆的安全性和效率。例如,通过大数据和人工智能技术优化电池管理和车辆运行。4. 环保回收技术

推动废旧电池的环保回收技术,减少环境污染,并实现资源的再利用。5. 政策支持和市场引导

政府可以通过补贴、税收优惠等政策支持新能源汽车的发展。 市场方面,通过提高消费者对新能源汽车的认知度和接受程度,推动新能源汽车的普及。6. 行业合作与标准化

加强国际间新能源汽车标准的统一与互认,促进全球市场的流通。总结

新能源汽车完全取代燃油车需要克服一系列技术挑战,包括电池技术、充电设施、智能化管理、回收处理和成本效益等方面的问题。通过技术创新、政策支持和市场引导,这些问题有望逐步得到解决。

全球新能源汽车充电基础设施的现状和未来规划是什么?

全球新能源汽车充电基础设施的现状和未来规划可以从多个方面进行分析,包括当前的发展状况、面临的挑战以及未来的规划和趋势。

现状

快速增长:截至2022年底,全球公共充电点网络已达到约270万个,年均复合增长率高达47.98%。中国在这一领域表现尤为突出,截至2023年8月,中国充电基础设施保有量已达665.5万台,同比增长近七成,其中公共充电设施保有量达214.9万台,私人充电设施保有量达450.3万台。 区域差异:欧洲和中国预计到2035年将分别安装约63.8万个和7600万个充电桩。此外,不同地区的充电桩分布不均衡,大城市和高速公路沿线的充电桩利用率较高,而偏远地区和乡村地区的充电桩建设仍然滞后。 技术进步:智能有序充电桩和高电压平台设备的应用增加,电池交换和无线充电等替代技术也引起了兴趣。面临的挑战

分布不均:充电桩集中在大城市和高速公路沿线,导致部分区域充电桩利用率低,而偏远地区的充电桩需求得不到满足。 充电速度:尽管快充技术的发展大大缩短了电动汽车的充电时间,但在高峰时段或充电站繁忙时,用户仍需等待较长时间。 兼容性和布局合理性:充电桩的兼容性和布局合理性仍需优化,以满足不同车型和用户的需求。 标准化和投资成本:充电设施的标准化程度不高,城市基础设施建设限制以及投资成本和回报机制等问题仍需解决。未来规划和趋势

覆盖更广:随着新能源汽车市场的不断扩大和政策支持的加强,充电设施建设将得到进一步推动,有望实现更广泛的覆盖。 智能化和互联互通:充电桩的智能化和互联互通将成为提升用户体验和运营效率的关键。通过物联网技术和大数据分析,可以优化充电网络的布局和管理。 技术创新:高电压平台设备的应用将提升充电效率,换电标准化程度也将提高。此外,电池交换和无线充电等新技术有望在未来得到更广泛的应用。 区域规划:不同场景下的充电设施布局需要优化,包括城市场景、高速公路场景和农村场景。 政策支持:各国政府在新能源汽车相关激励政策中均配套了对充电基建的支持,例如欧盟、英国和美国等国家都制定了明确的充电桩建设目标。总结

全球新能源汽车充电基础设施正在快速发展,但仍面临分布不均、充电速度慢、兼容性差等挑战。未来,随着技术进步和政策支持的加强,充电基础设施将更加智能化、高效化,并逐步实现更广泛的覆盖。

新能源汽车对环境影响的长期评估有哪些研究?

新能源汽车对环境影响的长期评估研究主要集中在以下几个方面:

1. 能源效率和环境保护:

新能源汽车,包括太阳能汽车、纯电动汽车和混合动力汽车,具有更高的能源利用效率和更低的环境污染。与传统汽油或柴油汽车相比,新能源汽车减少了石化燃料的燃烧,从而降低了大气污染。特别是氢燃料电池电动汽车和混合动力汽车,它们使用天然气和甲醛等燃料,能够提供更高的能源效率,减少温室气体和PM2.5的排放。

2. 空气质量改善:

研究表明,新能源汽车的普及对城市空气质量有显著的积极影响。通过对中国56个城市的空气质量数据进行实证分析,发现新能源汽车的推广能够有效降低城市空气中的污染物浓度,即使在考虑异质性、内生性、政策干扰等因素后,这一影响依然稳健。

3. 生态影响评估:

使用TOPSIS熵权法和SARIMA模型的研究表明,新能源汽车的推广有助于改善生态环境。例如,广州的生态环境得分在近年来呈上升趋势,这表明新能源汽车的发展对生态环境的改善具有积极作用。

4. 生命周期环境评估:

研究指出,虽然新能源汽车在减少温室气体排放方面具有显著优势,但其生产过程中的环境影响也不容忽视。例如,电池供应链可能导致人类毒性增加、淡水生态毒性、淡水富营养化和金属开采密集度上升。然而,如果将车辆使用寿命延长至200,000公里,新能源汽车的生命周期温室气体减排效益将更加显著。

5. 未来发展趋势:

长期来看,新能源汽车的发展趋势是积极的。研究表明,新能源汽车的销量呈现季节性上升趋势,并预计未来十年将继续增长。这种增长趋势有助于实现碳中和和碳达峰的目标。

6. 政策和技术支持:

政府政策的支持和技术进步是推动新能源汽车发展的关键因素。例如,中国政府自2011年以来实施了一系列优惠政策,促进了新能源汽车产业的快速发展。

新能源汽车对环境的影响评估涉及多个方面,包括能源效率、空气质量、生态影响、生命周期环境评估以及未来发展趋势。

不同价格区间内新能源汽车的市场接受度和消费者偏好调查结果是什么?

根据提供的多条证据,不同价格区间内新能源汽车的市场接受度和消费者偏好调查结果如下:

1. 价格区间与市场接受度

15万元以下:消费者对15万元以下的新能源汽车接受度较高。山西省消费者协会的调查显示,48%的受访者选择15万元以下的新能源汽车。此外,包头市的调查也显示,17.1%的受访者愿意购买6万元以下的新能源汽车。 15-25万元:这一价格区间的新能源汽车市场份额较大。根据中汽协、乘联会和华西证券的预测,2023年前9个月,15-25万元市场份额达到60%,预计2024年这一价格区间将继续主导市场。此外,比亚迪在这一价格区间的市场份额接近40%,但随着竞争加剧,其份额可能下降至35%。 25-30万元:特斯拉在这一价格区间的市场份额预计为63%,但明年可能下降。此外,理想L7、腾势D9和理想L8等车型在这一价格区间表现突出。 30-40万元:BBA(宝马、奔驰、奥迪)在这一价格区间的市场份额稳步上升,其中理想L9以超过宝马X5和沃尔沃XC60成为该价格段市占率第一的新能源车型。 40万元以上:消费者对40万元以上的新能源汽车接受度较低,但随着技术进步和品牌认可度提升,这一价格区间的吸引力逐渐增加。2. 消费者偏好

价格敏感性:消费者对新能源汽车的价格非常敏感。调研数据显示,46.01%的消费者能够接受新能源汽车的价格在10至19万元之间,而28.64%的消费者更倾向于选择20至29万元的价格区间。此外,55.40%的受访者希望选购10万-20万元的新能源汽车。 动力性和续航里程:动力性和续航里程是消费者关注的重点。调研数据显示,续航里程在300至500公里之间的车型最受青睐,占比高达40.85%。 品牌偏好:国产品牌在消费者中占据主导地位。包头市的调查显示,国产品牌以68.9%的比例占据主导地位。此外,比亚迪在15-25万元价格区间的表现尤为突出。 混合动力和纯电动车型:混合动力电动汽车和纯电动汽车是消费者的主流选择。调研数据显示,混合动力电动汽车和纯电动汽车分别占51%和28%。3. 市场趋势

价格亲民化:随着市场竞争加剧和技术进步,新能源汽车的价格逐渐趋于亲民化。 政策支持:政策扶持力度加大,进一步推动了新能源汽车的市场接受度。 技术挑战:尽管市场接受度较高,但充电设施不完善、技术瓶颈和成本问题仍是消费者关注的重点。总结

不同价格区间内新能源汽车的市场接受度和消费者偏好呈现出以下特点:

低价位(15万元以下) :经济型新能源汽车更受欢迎,尤其是6万元以下的车型。 中价位(15-30万元) :特斯拉、比亚迪等品牌在这一区间表现突出,尤其是25-30万元的价格区间。 高价位(30万元以上) :随着技术进步和品牌认可度提升,这一价格区间的吸引力逐渐增加。消费者对价格敏感性较高,动力性和续航里程是主要关注点。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号